FINE DI UNA STAGIONE: #2 THE MASTER di Paul Thomas Anderson – Venezia 2012

REGIA: Paul Thomas Anderson

SCENEGGIATURA: Paul Thomas Anderson

CAST: Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams

NAZIONALITÀ: USA

ANNO: 2012

USCITA: 3 gennaio 2013

«VOGLIO IMPARARE A STARE SOLO COME UN ANIMALE

GUARDARE IN FACCIA OGNI PERICOLO

MA SONO UN UOMO E NON LO POSSO FARE.»

(RICORDI DISLOCATI E DISSOTTERRATI DALLA SABBIA SU THE MASTER A VENEZIA 69)

1. IL PETROLIERE / THE MASTER

L’effetto primo, durante e subito dopo la visione veneziana: film fotocopia, rispetto a Il Petroliere (come per i Malick The Tree of Life / To the Wonder). E il disappunto rauco che diventava subito imprecazione, come si trattasse di una fregatura, di una televendita o uno spot, inconciliabili specchi. Ma P.T. Anderson è tanto autore da sembrare di far finta di esserlo – e, come spesso succede dinnanzi ad una perfezione alterata (che non è nella precisione e nelle proporzioni, ma nell’incastro delle idee, aride/semplici/still life/primitive, nel loro riuscire a stare nella testa dove rimbalzano (non più, almeno all’apparenza,) impazzite), non accomunabile o condivisibile, distaccata da sembrare un insulto, offensiva d’un certo pudore (non certo sessuale, ma della reificazione personal(izzabil)e), il suo agire è vivibile come il subire un furto. E “furto”, almeno da queste parti, si scrive con le stesse lettere di “futuro”.

E sia: The Master non è la fotocopia ingiallita de Il Petroliere. Al massimo possono essere lo stesso Cinema, la stessa concatenazione paratattica di narrazione, con la stessa considerazione dei corpi e lo stesso sgorgare narrativo, la stessa priorità tribale ed antropofagia del suono e dell’immagine. Lo stesso seme, lo stesso utero. L’assomigliarsi tanto li rende diversi, e forse è proprio Il Petroliere ad essere solo l’inchiostro che è stato necessario versare in eccesso per avere The Master. Al di là dello stile, che nel caso di P.T. è una parola vuota: entrambi i film non lasciano via d’uscita, non sono concepibili diversamente da come sono, da come appaiono. Fratelli non gemelli con lo stesso rancore e lo stesso imbruttimento sul viso. Il tardo ed il belloccio della fattoria abbandonata da Cristo nell’entroterra nordamericano. Il Petroliere guest star alle feste cittadine, The Master a mangiare i vermi e la terra in mezzo al campo. Il primo, nero, evolutivo, caccia silenziosa; il secondo, illuminato, primitivo, aggressione piena di paura. Un calice di vino, una mangiatoia. Ambedue: la sensazione che, se si provasse ad isolare uno degli elementi che li compongono, un organismo verrebbe sventrato, con organi spappolati ed ossa rotte, ché i loro protagonisti sono spuntati dai film come le piante dalla terra, e da essa indivisibili, a rischio morte. Senza sapere di che Terra si tratti.

2. UN OROLOGIO (ED UN EVITABILISSIMO PARAGONE CON KUBRICK)

Tema: l’essere umano, l’human being. Il resto (l’America, Scientology) è tutto strumento, utilità.

È quasi desolante ritrovarsi a riesumare Kubrick (chi?), come se, con tutti i giri possibili, tutte le derive e le contaminazioni, gli schermi moltiplicati e le indigestioni narrative, il Cinema non abbia avuto altro che una deriva organica, moltiplicazione cellulare e infezione e morte, per ritrovarsi a confrontarsi con la sua origine artificiale, distaccata, aliena, di aggeggio smontato, di meccanismo: un orologio di cui osservare le ruote dentate che girano (potenzialmente) all’infinito, universo microscopico, ma senza numeri e lancette, e di conseguenza senza (il disgusto del) ritardo, (la fierezza dell’)anticipo, o ricerca, scoperta, illuminazione, linee guida per l’empatia, riconoscimento, errore, sorpresa; privo dell’imponenza dei numeri gotici, della cadenza dei secondi, dell’angoscia del giro completo, del sussulto di un blocco improvviso.

Non c’è quadrante, non c’è invito. The Master: furto e meccanismo. E viene il dubbio che si stia sbagliando modo di guardare o di esser(si) guardati (fino a quel momento).

C’è un inizio che coincide con la fine, un inizio che è la fine. E ciò che avviene in mezzo è la storia del ritorno alla posizione di partenza. A mezzanotte come alle sei del pomeriggio, in agonia o nell’ozio, il meccanismo gira alla stessa maniera, senza dirti «Sto parlando con te», «Sto dicendo che», «Stiamo andando insieme», «Morire»: uno sguardo freddo rispetto certe convenzioni, arrogante di tacere, antiprofetico, un mezzo insulto, ché non serve sapere sia stima o disinteresse, ché è sì una trance, ma sotto teca.

Una perfezione lontana, forse per definizione.

Anderson come Kubrick non vuole raccontare nulla, non è accondiscendente con i sogni e gli incubi: fabbrica e tribù insieme, ripetizione industriale e d’un tamburo e Jonny Greenwood, quadro dopo quadro. Anderson come Kubrick: dove c’era un feto astrale, adesso ci sono delle tette di sabbia. Anderson come Kubrick: la sfumatura istintiva in ogni momento, già resa come morta e come morte, con la vita in sordina, quando non del tutto assente. Fine che (non) è un finale e viceversa, come custodita con disinteresse per essere (solo) guardata da tutti. Supponenza e superiorità: ma di entrambe ci sono più e più livelli. Come nei gialli senza soluzione di David Fincher (cioè tutti i suoi film, Fight Club compreso), la miseria feconda è l’unica conclusione possibile, ma The Master (e tutto il Cinema più recente di P.T. Anderson) non dispiega alcuna indagine: ne dà unicamente il risultato. La risposta alla domanda «Cosa hai fatto oggi?» è «Niente» a prescindere. La cima senza la scalata.

E, in ciò, la più grossa brutalità, il resoconto – ma non la resa dei conti – semplice e primitivo di un dipinto della pietà intesa come una delle Grandezze possibili, fatta Cinema come: il più grande dispiego di mezzi per l’aridità narrativa più profonda. Autori accompagnano e chiedono di essere accompagnati, in continuo flusso e riflusso e scambio d’organi con lo spettatore: chiedono il suo aiuto. Andiamo insieme a donare il sangue. (È per questo che Holy Motors piace ai più: perché è una continua trasfusione, dal regista al film, da Denis Lavant ai suoi personaggi, dai personaggi allo spettatore, dal pellegrinaggio/delirio joyciano/lynchano all’ammonimento finale. Il mercato del pesce e la struttura a prova di stronzo). Ma Anderson è già arrivato.

Invece di foraggiare con il dubbio, The Master tortura con le certezze.

In The Master il sangue rimasto è raggrumato da tempo, prima di qualsiasi impressione di fotogramma o parola di script. Non c’è fluido (a) sopperire. Non è film-eutanasia-guida spirituale: The Master chiede di arrivare in sala già morti, già nudi, lucertole nel sole. Guardare The Master è guardare una disfatta non più tale: non c’è qualità, c’è solo essenza. Non «Così sia», ma «Così è».

(Come in parte Matteo Garrone, ma Anderson con minor affabulazione autunnale (soprattutto in confronto a (Dreams are my) Reality: ambedue attorno all’idea più minuta, attraverso il lusso più classicheggiante (l’incipit aereo e solenne di uno, il 70mm dell’altro) come orafi od incisori).

3. IN UTERO (RECENSIONE(?))

Il classico. Ed è nell’apparente conflitto tra vecchio e nuovo, tra una regola che tale non è più da tempo (e, a suo modo, una piccola rivoluzione, quando concepita come tale) ed una concentrazione attorno ad un concetto/corpo personaggio-assente icona-al-contrario ed il suo rapporto con l’immagine, che Anderson riesce a fare un film, il suo miglior film, fatto di scene pesanti come la pietra, dove ogni momento è un blocco di marmo perfettamente tagliato, separato da un cut ma unico e maniacale nella materia con gli altri. Come e più del Petroliere: la coralità dei suoi film del secolo scorso è divenuta one man show, stringendo sempre più nella morsa il burattino di turno, da Adam Sandler in Ubriaco d’amore (che nel titolo e nei temi già aveva un suo lasciapassare automatico) a Daniel Day Lewis, a Joaquin Phoenix adesso, tutti e tre uomini affatto completi ma nebulose apparizioni di singoli istinti, diverse perversioni, spogliate umanità monocromatiche, con gli ultimi due in diretta corrispondenza e complementarietà superficiale: come leggende incarnate, belve spietate dell’unica via-per-esistere che rappresentano. Essere umani, una volta e in un sol modo, monchi e completi, accecati, schifosi ed insieme puri: appesi assieme alle viscere dello stesso narrare, interpreti e immagini gestiti dalla medesima spinta, che fa nascere e appassire, che segna e firma dall’inizio non in una questione di destino ma di mera biologia, di passaggio sopra e sotto e di fianco, ma mai attraverso, col sapore dell’inesistente e del (già) passato, che non suggerisce “inevitabile” perché non c’è niente da evitare, senza malinconia perché non c’è privazione, non c’è umore, come nel leggere due righe di cronaca nera. The Master è la messa in scena monumentale di una cosa da(l) niente, l’inno mesto di una necessità senza ostacoli, fatta di un singolo suono/caratteristica/aggettivo/verbo ripetuto fino alla fine. Che sarebbe una maschera pura e semplice, ma che invece è una cascata di cenere, un mostro in gabbia.

Il Petroliere era il Costruire, l’espandersi, fino al combaciare del compimento animalesco ed esplosivo di Daniel Day Lewis con quello del film stesso, con il Dominare narrato riunito in gloria con il Dominare narratore; ma The Master non è il Distruggere (o Farsi Distruggere), The Master è il Non Voler (Essere) Niente. Senza non posso vivere.

E sia, il tradurre: Più che Maestro, Master sta per Padrone. Phoenix è lo Schiavo, il film il Bisogno Di Essere Schiavi. «Tu non hai bisogno di una padrone». E invece sì. Ma Master non lo è nemmeno Philip Seymour Hoffman, cassa di risonanza e motore d’avvenimenti, propaggine di Phoenix ai fini dell’azione, anche lui zuppo di Miseria, concentrici ed in rapporto amoroso: Phoenix, Hoffman, Amy Adams (che con un paio di battute incarna la vera tortura, l’unico ghiaccio superiore, l’unica virtù di Potere), la dottrina pseudoscientologista. E Se Daniel Day Lewis era in Vincitore, Phoenix, Freddie Quell, non è un Perdente: semplicemente non partecipa, solamente insegue all’impazzata, cane in cerca di un padrone da poter rinnegare.

È questa la sinfonia martellante di P.T. Anderson: il primitivo accasciarsi, il naturale essere vuoti, l’essere bestia-oggetto e nulla più. Ogni scena suggerisce una rinascita, ripartendo la zero, ma riprecipitando verso un proprio naturale epilogo. Ogni scena quasi non c’entra nulla con la precedente, ché passano i mesi e gli anni: il più recente Cinema di Anderson è prima di tutto questo, duplicemente residuale di fossili e fantasmi, tra una narrazione massacrata e massacrante che rifiuta d’essere un compendio o di assomigliare ad un suo possibile riassunto, e la sofferenza soffocante delle interpretazioni, strizzate nei long take, asfissiate dai personaggi, prosciuga(n)ti superstiti di una carneficina precedente alle immagini, senza una goccia di sangue (Phoenix è uno scheletro con la sigaretta in bocca, e, a suo modo, un Charlot) di troppo, senza salvezza, senza sacrificio, spogliati del loro stesso essere uomini, messi di fronte al loro fine animale ultimo ed irrangiugibile, rimbombando di sequenza in sequenza, rapaci desiderosi ad un passo dall’assassinio, come amanti che non si bastano mai. Ed il plot sostiene una galleria di quadri, dove la stessa passione innata viene dipinta in modo diverso ma irreversibilmente già scritto: «Ammaestrami».

Il Petroliere si apriva nelle viscere della terra e terminava in un lago di sangue. Vittoria.

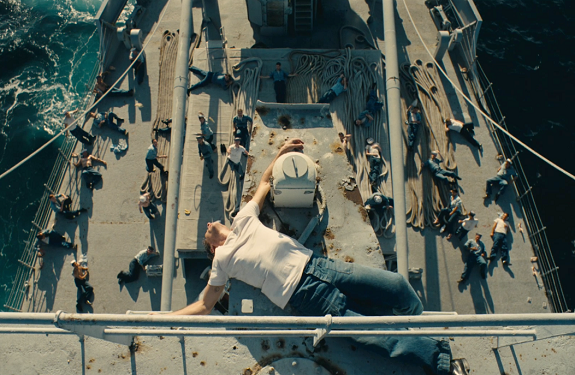

The Master inizia con Phoenix soldato a torso nudo su una spiaggia, sigaretta, spaccando una noce, con in faccia tutta la rabbia inutile che solo il ventre e le tette mastodontiche di una donna di sabbia possono placare. Ecco.

O forse è solo la storia d’amore finita male tra due uomini incapaci.

«SPERO DI DORMIRE ALMENO COME UN ANIMALE. »