VENEZIA 2010 – Giorno 9: angeli sporchi & progressive emo

Nelle ultime ventiquattro ore Takashi Miike è stato dio-sceso-in-terra: padre, figlio e spirito santo al completo.

Per tre volte sì è trattato di ovazioni all’arrivo, alla presentazione, a scena aperta, sui titoli di coda, sul congedo: Zebraman, 13 assassins, Zebraman 2: Attack on Zebra City.

Se ci fosse stato un applausometro, probabilmente avrebbe vinto sul Machete della prima mezzanotte. E se per quest’ultimo e il dittico superoistico il tifo da stadio, la comunionesaltazione collettiva, la celebrazione live di un regista e di un’icona (prima di tutto) pop (e nel caso di Miike, le due cose coincidono) sono zenit festivaliero;per 13 assassins la situazione è differente, perchè, in una visione equilibrata degli avvenimenti (e dei precedenti), senza afflati rivoluzionari, potrebbe essere realmente il Leone d’Oro.

Abbiamo due tendenze opposte ed una certezza: prima l’esagerazione camp-superoistica disordinata e sgargiante e completamente schizzata (futuro distopico ma non troppo aka presente amplificato, il personaggio di Zebra Queen lato oscuro e parodia di Lady Gaga allo stesso tempo, etticcì) di Zebraman 2 si mangia Ironman 1 e 2 in pochi minuti; poi la solidità tradizionale, classica, geometrica, pulita (forse il suo film più “accurato”), senza vezzi ma completamente dedicata alla composizione (la concezione stessa di struttura – edile – partecipa attivamente al film) e all’affabulazione contemplativa, tanto da rendere più rigoroso che altrove, sotto il punto di vista della continuità visiva e dell’atmosfera (leggi: che anche la casalinga di Voghera ci rimarrebbe (incastrata)), anche un gioco al massacro di quasi un’ora.

Abbiamo due tendenze opposte ed una certezza: prima l’esagerazione camp-superoistica disordinata e sgargiante e completamente schizzata (futuro distopico ma non troppo aka presente amplificato, il personaggio di Zebra Queen lato oscuro e parodia di Lady Gaga allo stesso tempo, etticcì) di Zebraman 2 si mangia Ironman 1 e 2 in pochi minuti; poi la solidità tradizionale, classica, geometrica, pulita (forse il suo film più “accurato”), senza vezzi ma completamente dedicata alla composizione (la concezione stessa di struttura – edile – partecipa attivamente al film) e all’affabulazione contemplativa, tanto da rendere più rigoroso che altrove, sotto il punto di vista della continuità visiva e dell’atmosfera (leggi: che anche la casalinga di Voghera ci rimarrebbe (incastrata)), anche un gioco al massacro di quasi un’ora.

Il sabato in discoteca, la domenica in chiesa; la domenica in chiesa, lunedì all’inferno: l’estetica di Miike è inincanalabile, irriducibile; la sua morale indefinibile, seppur costante (anche se solo a tratti decifrabile); il suo creare immagini sconfinato.

Ed entrati nel’abbisso Miike, tutto il resto si finisce col sentirlo con volume più basso. Ma una pellicola , forse la sorpresa “reale” (forse letale) del Festival, viste le aspettative d’agonia: La solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo, ossia una (non) storia di un (non) amore come se fosse diretta dal Dario Argento di quasi quarant’anni fa, visibilmente citato, in taglienti (come le visioni dei personaggi) pianosequenza, nelle musiche goblin-simonettiane (di Mike Patton, con aggiunta di Morricone @L’uccello dalle piume di cristallo), progressive emo, nella glacialità pressochè assoluta – per poi finire, nelle scene ambientate nei 2000, agli odierni drammi da tinello (come se si volesse fare un po’ metafora di storia del cinema), punto (abisso) basso, non intaccante quell’almeno un’ora d’innamoramento.

“Riflessione”. Forse questa parola, già poco significante da sé, ha una completa perdita di significato quando si parla di Cinema: quando un film parla di se stesso (o di qualsiasi altro) al massimo sta avendo una contrazione, uno spasmo, un delirium tremens, un momento di angoscia; non certo la lucidità, il sentirsi luminare e teorico, e allo stesso tempo essere ben riuscito. Monte Hellman con Road to nowhere ha lo spirito di trentenne (come Romero con Diary of the dead) e s’aggira nei territori (esplorati ma sempre sconosciuti) di Lynch e dell’Almodovar recente, non possedendo però nè il cervello (inteso come organo pieno di difetti e buchi neri) di uno nè il cuore/passione/eleganza dell’altro; ma solo la tracotanza del suo stesso protagonista.

All inclusive (3D) di David Zamagni e Nadia Ranocchi, invece è un brutto film, ma che segna un movimento, sperando non sia il solito shuttle mandato nel nulla, che vorremmo (dovrebbe) espandersi. Low budget, in B/N, dalla (recit)azione ridotta (un vengeance europeo, tracce sparse di Kaurismaki e del primo Ozon, o forse di niente) in 3D. A che cazzo serve il 3D in questo contesto: a nulla, da qui la denominazione di sperimentale; semplice applicazione di tecniche, lallazione (stereoscopica), che, per tutti, ha preceduto il parlare, dal grande pregio: prima manifestazione (per chi scrive, almeno) di 3D non spettacolarizzante ma tendente al puro mood, alla ricerca inquietudine.

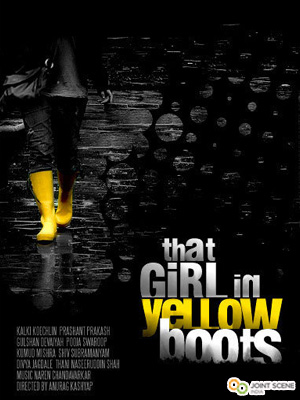

In una giornata “I hurt myself”, That girl in yellow boots, è il nuovo regalo di Muller, dopo Dev D e Gulaal , by Anurag Kashyap: il suo essere formalmente disimpegnato ma concentrato sulla ricchezza degli elementi ripresi da renderci inquadrature dense, cromaticamente impastate, tavolozza ambulante, è sedativo rispetto allo spocchio di concettualità che ci attacca da tutte le parti, ritorno a vedere – un cinema ambulante – una ragazza (Kalki Koechlin, sosia di Avril Lavigne) con la pistola e la sua odissea urbana, Mumbai Express, noir turchese e color curry, di sigarette, di seghe fatte per mille rupie, di schifose verità; liscio come l’olio – che da queste parti è raro.